パターン形成の問題は様々な分野で研究されていますが、 ここでは特に強磁性体薄膜における磁区パターンを考えています。

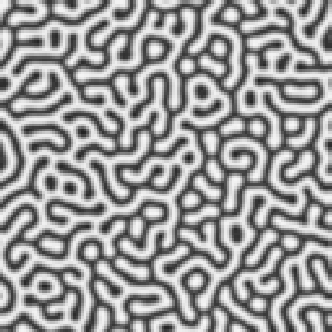

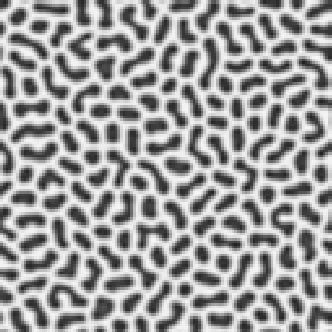

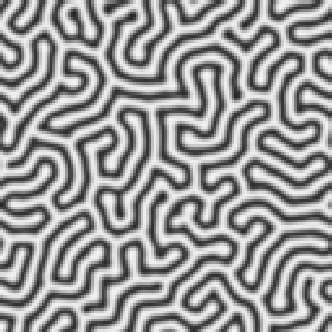

実験で磁区パターンの研究にしばしば使われるYIG(イットリウム鉄ガーネット)薄膜では、 強い一軸異方性(容易軸は薄膜に垂直)とスピン間の相互作用のために、上図のような磁区が形成されます。 ここでは、その様な特徴をとらえた簡単な2次元模型で数値的、 理論的に研究したこと、主に磁区パターンの磁場変化速度ヘの依存性 を解説します。[1]

模型

2次元のスカラー場$\phi(\bm{r})=\pm 1$を考えます。 $\phi$の正負がスピンの上向き、下向きに対応します。 この模型は、4つのエネルギーの項からできています:

- 異方性 … $\phi=\pm 1$をとる傾向。 \[ H_{\rm ani}=\alpha\lambda(\bm{r})\int d\bm{r}\left( -\frac{\phi(\bm{r})^2}{2}+\frac{\phi(\bm{r})^4}{4}\right) \] ここで、$\lambda(\bm{r})$はdisorderをあらわし、次のように与えられる: \[ \lambda(\bm{r})=1+\mu(\bm{r})/4 \] $\mu$は、平均0で分散$\mu_0^2$のガウス乱数とする。

- 交換相互作用 … 近所は近い値をとる。(近距離の引力的相互作用) \[ H_J=\beta\int d\bm{r}\frac{|\nabla\phi(\bm{r})|^2}{2} \]

- 双極子相互作用 … 遠くとは異符号に。(長距離の斥力的相互作用) \[ H_{\rm di}=\gamma\int d\bm{r} d\bm{r}' \phi(\bm{r})\phi(\bm{r}') G(\bm{r},\bm{r}') \] ここで \[ G(\bm{r},\bm{r}')=1/|\bm{r}-\bm{r}'|^3 \] ただし、近距離では発散するので適当な長さでカットオフを入れる。

- 外部磁場との相互作用 \[ H_{\rm ex}=-h(t)\int d\bm{r}\phi(\bm{r}) \]

これらをまとめると、解くべき方程式は次のようになります。 \begin{align} \frac{\partial\phi(\bm{r})}{\partial t} &= -\frac{\delta(H_{\rm ani}+H_J+H_{\rm di}+H_{\rm ex})}{\delta\phi(\bm{r})} \nonumber\\ &=\alpha\lambda(\bm{r})[\phi(\bm{r})-\phi(\bm{r})^3] +\beta\nabla^2\phi(\bm{r})-\gamma\int d\bm{r}' G(\bm{r},\bm{r}')+h(t) \label{a} \end{align}

数値計算ではフーリエ空間で時間発展を計算します。 式\eqref{a}をフーリエ変換すると、 \begin{equation} \frac{\partial\phi_{\bm{k}}}{\partial t}= \alpha[\lambda(\phi-\phi^3)]_{\bm{k}} -(\beta k^2+\gamma G_{\bm{k}})\phi_{\bm{k}}+h(t)\delta_{\bm{k},0} \label{b} \end{equation} ここで、$[ \cdot ]_{\bm{k}}$は畳み込み和を表します。 また、$G_{\bm{k}}$は$G(\bm{r},0)$のフーリエ変換で、 \[ G_{\bm{k}}=a_0-a_1k \] ただし \[ a_0=2\pi\int_d^\infty dr\; rG(r), \quad a_1=2\pi \] です。$d$は双極子相互作用のカットオフ長さです。

ここで、この模型の特徴について少し考えておきます。交換相互作用のために、 上向きスピンのまわりには上向きスピン、 下向きスピンのまわりには下向きスピンがそろいやすくなり、 ドメイン(磁区)ができます。 しかし、双極子相互作用があるために、 それらのドメインはどこまでも大きく拡がることはできす、 ある特徴的な長さ(あるいは波数)を持つようなパターンが形成されることになります。 その波数を見積もるために、式\eqref{b}の線形項のみを考えてみましょう。 (簡単のため$\lambda(\bm{r})$は一定、$\lambda=1$であるとします。) \[ \frac{\partial\phi_{\bm{k}}}{\partial t}= \underbrace{[\alpha-(\beta k^2+\gamma a_1k + \gamma a_0)]}_{\eta_{\bm{k}}} \phi_{\bm{k}} \] この式から、線形増幅率$\eta_{\bm{k}}$が負ならば$\phi_{\bm{k}}$は指数関数的に減少、 正ならば増大することが分かります。 ただし実際には非線形項の効果で、 $\phi_{\bm{k}}$の増大は、ある程度までに抑えられます。 ところで、この線形増幅率は$k$の2次関数で、下図のような形をしています。

この頂点にあたる波数$k_0$が、現れるパターンの特徴的な波数となります。 \begin{align*} \eta_{\bm{k}} &= -(\beta k^2 -\gamma a_1k + \gamma a_0) + \alpha \\ &=-\beta\bigg( k-\underbrace{\frac{a_1\gamma}{2\beta}}_{k_0}\bigg)^2 +\frac{a_1^2\gamma^2}{4\beta}-\gamma a_0+\alpha \end{align*} ですので、交換相互作用と双極子相互作用の係数$\beta$, $\gamma$の比が、 パターンの特徴的な波数(あるいは長さ)を決めていると言えます。 以下の数値計算では、$k_0=1$となるようにパラメタを設定しています。 ($\beta=2$, $\gamma= 2/\pi$)

ゼロ磁場での磁区パターン 〜クエンチのしかたでパターンが異なる〜

実験において磁区パターンを観察するとき、いったん飽和磁場以上の磁場を印加した後でゼロ磁場にします(クエンチ)。 数値計算により、その状況を再現してみます。 下図はすべて数値計算の結果で、ゼロ磁場での磁区パターンを示しています (パラメタは $\alpha=2.5$, $\mu_0=0.3$, メッシュは128x128)。 白い部分はスピン上向き、黒い部分はスピン下向きに対応します。 初期の磁場は上向きに印加されていたとします。

|

|

|

| (a) | (b) | (c) |

[(b)と(c)は、クリックすると動画が見られます。]

- 初期に$-1\lt \phi(\bm{r})\lt -1$の一様乱数を振り、ゼロ磁場で生成したパターン。 (比較のためゼロ磁場のままで生成した。)

- 初期に$\phi\simeq 1$の状態から、速さ$v=10^{-2}$で磁場を下げた場合。 [$h(t)=h_{\rm ini}-vt$; $h_{\rm ini}=1.4$]

- 同様に、速さ$v=10^{-4}$で磁場を下げた場合。

つまり、すばやく磁場を下げると(b)のような海島構造、 ゆっくり下げると(c)のような迷路構造が現れる傾向があります。 このような傾向は、実験的にも観察されました。

磁場変化にともなうドメインの成長

磁区パターンを特徴づける量として、ドメインの数や、 ドメインの面積に注目します。 これらの量が減衰磁場中でどのように変化していたのかを調べてみます。 下図は、黒いドメインに注目して、その数と面積を512x512のメッシュで計算したものです。 面積の単位はメッシュ(格子)の数です。

- (a) 黒ドメインの総数

- 磁場を下げていくと、あるところで黒ドメインが発生し始め、 その数が増加しますが、その後一定値を保ちます。 このプラトー部分では、(b)を見ると分かるように、 ドメイン数の代わりにそれぞれのドメインの面積が増加しています。

- (b) 黒ドメインの平均面積

- 磁場変化が遅い場合は、はじめに急激に面積が増加した後、 その増加率がゆるやかになっています。 急激な増加をしている磁場領域では、少数のドメインが自由に成長しています。 ところが、緩やかな増加の領域では、 まわりに黒ドメインがひしめいているため、 自由に成長することができず (※注)、 ドメインが複雑に変形していくことにより面積が増加します。

- (c) 黒い部分の総面積

- 黒い部分と白い部分の面積の差が磁化に対応します。 ゼロ磁場での総面積と 5122/2 との差は残留磁化に対応します。

以上のことから、次のようなことが言えます。

| 速く磁場を減衰させた場合は、より低磁場側で黒ドメインの発生が起こり、 短時間に多数の小さな黒ドメインが現れる。遅く減衰させた場合は、 少数の黒ドメインが発生し、それらが長く成長していく。 |

なぜ磁場変化の速度によって磁区パターンに違いがでるのか?

上で述べたような傾向、すなわち、 「外場(環境)が速く変化するときはドメインが小さく、遅く変化するときはドメインが大きく(長く)なる」 という現象は、磁区パターンに限らず様々なところで現れています。 ここでは、ドメイン発生(核生成)に注目し、結晶化の考え方を用いてこの現象を説明します。

結晶化、とくに核生成の考え方は次のようなものです:

| 結晶化の駆動力は、過飽和度あるいは過冷却度と関係している。 過飽和度(過冷却度)が大きいときは駆動力が大きく、 核生成のエネルギーが小さい。そのため、瞬時に多数の結晶核ができる。 逆に、過飽和度(過冷却度)が小さいときは核生成のエネルギーが大きい。 そのため、少数の結晶核しかできない。 |

これを、磁区パターンの話に置きかえてみましょう。 「結晶核」は、今の場合、黒ドメインに対応します。 「過飽和度(過冷却度)」というものは、この系では定義されていませんが、 非平衡の度合を示すような量と考えることができます。 そして、その量は磁場あるいは磁場の変化速度に依存する量であると言えます。 つまり速く磁場を減衰させた場合は、過飽和度が大きく、 核生成のエネルギーが小さいため、短時間に多数の黒ドメインが発生します。 ただし、まわりの黒ドメインの影響で、それぞれのドメインはあまり成長することができません。 遅く減衰させた場合は、過飽和度が小さく、核生成のエネルギーが大きいため、 少数の黒ドメインしか発生しません。 そのため、それらのドメインは長く成長することができます。

このような、減衰磁場中でのドメインの発生と成長のしかたの違いが、 ゼロ磁場での磁区パターンの違いを生み出しています。

磁場変化への敏感さ 〜同じ方法でクエンチしても違うパターンができる〜

実験的に磁区パターンを観察するときには、 いったん磁場をかけてから急に磁場を切るという方法がとられることが多く、 その際に迷路構造がしばしば現れます。 つまり、磁場の変化速度が速くても迷路構造が現れることがあるのです。 なぜ、そうなるのでしょうか? 一言で言うと、 試料によって固有の時間スケールが異なるからです。つまり、 スピンが反転するのにかかる時間スケールが外部磁場の変化の時間スケールよりも十分に小さければ、 迷路構造が現れるということになります。

試料の固有の時間スケールは、計算に用いた模型で言えば、 異方性、交換相互作用、双極子相互作用などの係数のパラメタに依存していて、 磁場の有無に関わらず決まるものです。 変数$\phi$の変化する時間スケールと言えます。 この時間スケールに対して、磁場変化の時間スケールが大きいか小さいかが、 磁区パターンの形成に影響するわけです。 したがって、試料の固有の時間スケールの違いは、 「磁場変化への敏感さ(追従性)」の違いと解釈することもできます。 この「追従性」という言葉を使って磁区パターンの違いを説明すると、 「磁場変化の速度に比べて追従性がまされば、迷路構造が、 追従性が劣れば海島構造が現れる」ということができます。

参考文献

[1] Kazue Kudo, Michinobu Mino and Katsuhiro Nakamura, "Magnetic Domain Patterns Depending on the Sweeping Rate of Magnetic Fields", J. Phys. Soc. Jpn. 76, 013002 (2007); (cond-mat/0610142).